„Der Märker“ für die Jahre 2024 und 2025 ist da! Die Landeskundliche Zeitschrift für den Bereich der ehemaligen Grafschaft Mark und den Märkischen Kreis erscheint dieses Jahr als Doppelausgabe. Unter redaktioneller Leitung von Kreisarchivarin Dr. Christiane Todrowski präsentieren acht Autorinnen und Autoren spannende Forschungsergebnisse zur regionalen Geschichte.

Wussten Sie, dass die Großmülltonne vor Ihrer Haustüre in Iserlohn erfunden wurde? In seinem Beitrag „Ein Müllbehälter für die Welt. Die Erfindung der Großmülltonne in Iserlohn als Innovationsleistung für die Abfallsammlung“ zeichnet Dr. Dirk Wiegand den Siegeszug über fast alle Kontinente nach. Der Historiker ist seit 2019 Geschäftsführer der SASE gGmbH in Iserlohn, der weltweit ersten Sammlung von Objekten zur Städtereinigung und Abfallentsorgung sowie einer Ausstellung von historischen Müllfahrzeugen und Abfallbehältern, Installationen und Dokumenten.

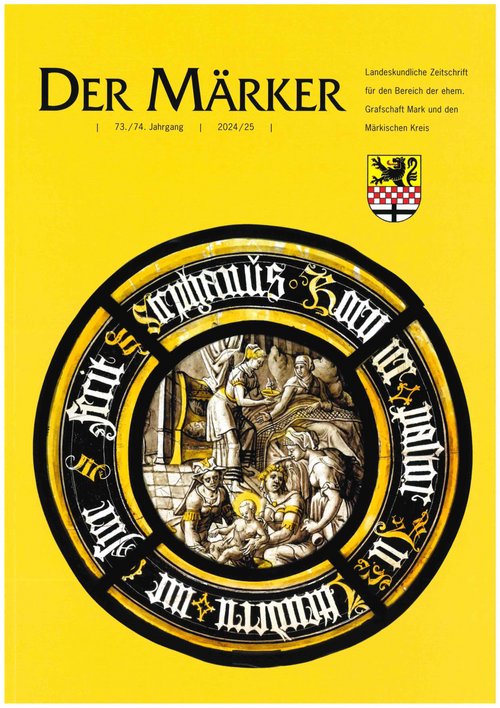

Einen Zeitsprung zurück ins Mittelalter unternimmt Dr. Michael Burger in seiner Untersuchung der „Sammlung mittelalterlicher Glasmalereien auf Burg Altena“. Der Historiker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Corpus Vitrearum Deutschland, einer kunstgeschichtlichen Forschungseinrichtung, die alle erhaltenen oder überlieferten mittelalterlichen Glasmalereien recherchiert, analysiert und publiziert. Auf Burg Altena hat er die „Genese der Burgkapellenverglasung“ erforscht.

Gründung des Iserlohner Waisenhauses

„Die Gründung des Iserlohner Waisenhauses vor 250 Jahren“ hat Dr. Theo Stiller recherchiert. Der Pädagoge und Lehrbeauftragte an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld lebte als ein Sohn des späteren „Hausvaters“ von 1953 bis 1956 im Iserlohner Kinderheim. Im Fokus seines Beitrags stehen die lutherische Kirchengemeinde und der impulsgebende Pastor Theophilus Jacobus Griesenbeck, vor allem aber die Schicksale der dort untergebrachten Kinder. Stiller beschreibt die prekären sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der armen und mittellosen Bevölkerung in Iserlohn nach dem Siebenjährigen Krieg, die besonders schlimm für elternlose Kinder waren.

Arbeitsbedingungen in der Luisenhütte

Die 1758 im kurkölnischen Balve in Betrieb genommene Luisenhütte ist die älteste vollständig erhaltene Hochofenanlage Deutschlands. In dem vom Märkischen Kreis betriebenen Erlebnismuseum können Besuchende heute anschaulich und unter Einbeziehung aller Sinne nachvollziehen, wie dort einst Eisen hergestellt und zu Gussprodukten weiterverarbeitet wurde. Museumsleiter Stephan Sensen hat für seinen Beitrag über „Die Hochofenarbeiter der Luisenhütte Wocklum 1758–1864“ zeitgenössische Kupferstiche analysiert und Archivunterlagen ausgewertet.

Die Förderung des hiesigen Eisenhüttenwesens gehörte zum Aufgabenbereich des preußischen Fabrikenkommissars Friedrich August Alexander Eversmann. Sein Wirken und Leben ist durch eine Autobiografie, eigene Schriften sowie Sekundärliteratur gut dokumentiert, auch zwei Portraits von ihm sind bekannt. Dem Kreisarchiv wurden aus Familienbesitz zwei Ölgemälde von Eversmann und seiner Ehefrau Marianne Löbbecke übergeben, die Kreisarchivleiterin Dr. Christiane Todrowski erstmals vorstellt. Das Titelzitat „Wir lernten uns wechselseitig unsere Fehler verzeihen“ lässt erahnen, dass die Ehe des nüchternen, selbstbewussten und bisweilen selbstgefälligen Beamten mit der wohlhabenden und konservativ erzogenen Iserlohner Kaufmannstochter nicht immer harmonisch verlief.

Klangfarben der Bader-Orgel

Auch der Klang von Orgeln unterliegt offenbar Moden: Als die barocke Bader-Orgel in der ehemaligen Stiftskirche Fröndenberg zunehmend in Verfall geriet, bemühte sich der damalige lutherische Pastor seit 1873 um die Restaurierung und zugleich Anpassung an das Klangideal der »Romantik« – oder alternativ um einen Neubau. Dr. Roland Pieper, Kunsthistoriker, Musikwissenschaftler und »Märker«-Co-Redakteur, entdeckte im Evangelischen Kirchenarchiv von Westfalen Akten, die ein bemerkenswertes Licht auf die Vorstellungen mehrerer Orgelbauer aus dem westfälisch-hessischen Raum dazu werfen, wie ein solches »modernes« Instrument aussehen und klingen sollte bzw. – im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten – könnte.

Erinnerung an Mendener Sinti

Ein in der Geschichte der Hönnestadt lange „vergessenes“ Verbrechen ist „Die Verfolgung und Ermordung der Mendener Sinti“, an das die ehemalige Leiterin der Mendener Außenstelle des Hagener Rahel-Varnhagen-Kollegs, Dr. Gabriele Schulte-Kurthesi, erinnert. Die Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung der in der NS-Zeit dort lebenden 45 Sinti hat kaum Spuren im Gedächtnis der Stadt hinterlassen. In ihren Zeitzeugenbefragungen stellte die Autorin fest, dass die gängigen Vorbehalte gegenüber »Zigeunern« noch Jahrzehnte nach dem Ende des Nationalsozialismus fortbestanden und den jahrelangen Kampf der fünf Überlebenden des Völkermords für ihr Recht auf Entschädigung und Wiedergutmachung beeinflussten.

Der letzte Beitrag der Zeitschrift widmet sich den Ergebnissen eines Symposiums zur Reformationsgeschichte in Lippstadt. Das 500-Jahre-Reformation-Jubiläum 2017 war für Westfalen von geringer Bedeutung, weil weder Luthers Thesenanschlag noch der Wormser Reichstag hier gravierende Auswirkungen hatten. Ein Wegbereiter lutherischen Gedankenguts war jedoch der Augustiner Johann Westermann, welcher in Lippstadt – seit 1376 unter der »Samtherrschaft« der Herren zur Lippe und der Grafen von der Mark – predigte.

Buchbesprechungen über die Reformation 1848/49 in Lippstadt und einen Gedichtband des langjährigen »Märker«-Autors Dr. Walter Wehner runden das Themenspektrum des Jahresbandes 2024/25 ab.

„Der Märker“ kostet zehn Euro und kann über den Buchhandel und über das Kreisarchiv in Altena (Bismarckstraße 21) bezogen werden: Email: kreisarchiv@maerkischer-kreis.de , Telefon 02352966-7053. Versandkosten werden zuzüglich berechnet.